L’architettura moldava dipinta.

Il simbolismo geometrico indica la Santa Eucaristia

Rev. Dott. Pompiliu Nacu

ROMA – Centrul Ortodox de Studii Teologice

„Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul“.

Introduzione

La regione attuale, del Nord della Moldavia, è una zona che ha accolto una delle espressioni più alte dell’arte iconografica medievale. Si possono vedere le magnifiche chiese affrescate fra il XV e il XVI secolo. Le chiese dipinte si trovano nel distretto di Suceava, nell’attuale Romania, e furono costruite approssimativamente tra il 1487 e il 1582. L’antica regione è situata nell’arco settentrionale dei Carpazi orientali, un territorio adesso diviso tra la Romania e l’Ucraina. Spese volte si utilizza anche il nome di Bucovina che è dato dagli austriaci a quella parte strappata alla Moldavia nel 1775 e passata fino al 1918 sotto dominio austriaco; è più esatto parlare della parte della Moldavia Superiore, com’era chiamata nel Medioevo[1]. Dopo la prima guerra mondiale, con il ritorno della Bessarabia[2] e la Bucovina nella Romania Grande, Bucovina scompare definitivamente dalle mappe. Il territorio della Moldavia Superiore e la Bessarabia sono di nuovo tolte da Stalin con il Trattato di Molotov – Ribbentrop (1939), le due regioni sono recuperate dopo l’entrata della Romania nella seconda Guerra mondiale, è lacerato di nuovo dopo la seconda Guerra mondiale. Oggi Bucovina di Nord è nella Regione di Cernăuţi, Ucraina attuale, senza nessun nome[3].

Le chiese Voroneț, Moldovița, Sucevița, Humor, Probota, di cui parlerò in questo articolo, si trovano nell’attuale territorio romeno, una fascia di terra che possiede un’insolita concentrazione di monasteri e chiese che la rende un luogo unico per la conoscenza della cultura artistica moldava (tra il XV e il XVI secolo).

Wilhelm Nyssen, quando si riferisce agli affreschi moldavi, afferma che i muri esterni dipinti integralmente (interno ed esterno) nei colori, riflettono l‘armonia degli spazi interni, irrompono dallo spazio sacro, dove si sentono i suoni della Santa Liturgia (Santa Messa). Essi sono: „Come una pelle, come una membrana. Il canto della Santa Liturgia, le ricche armonie, somiglianti ai suoni della natura, si sono materializzi all’esterno nei colori brillanti e nei volti della salvezza. Questa interpretazione mistica è la più attendibile in questo paesaggio“[4]. Gli affreschi che arricchiscono queste chiese sia sulle pareti esterne sia su quelle interne, il messaggio teologico, simbolico e storico, oltre che la loro originalità, hanno un’importanza senza precedenti per la cultura mondiale e per l’iconografia bizantina. Per la loro storia e la loro unicità alcuni di questi monumenti sono stati riconosciuti nel 1993 dall’UNESCO come Patrimonio Culturale dell’Umanità.

Il significato del labirinto nella storia d’arte

Il labirinto si presenta come un disegno geometrico, più o meno complesso, formato da varie linee e corsie disposte in una spirale oppure in un quadrato che tracciano un percorso verso il centro. Il problema dei labirinti disegnati sul pavimento di alcune chiese potrebbe, a prima vista, sembrare molto secondario. Parliamo di questo aspetto pittorico non solo per accontentare l’interesse degli amanti d’arte che visitano gli antichi edifici medievali moldavi, ma anche soprattutto perché lo studio della natura e della finalità dei labirinti proietta una luce sul significato del tempio stesso. La presenza dei labirinti nell’arte sembra essere stato molto presente in alcuni paesi, come Francia (Saint-Quentin, Amiens, Chartres, Poitiers), Inghilterra, Germania e Italia. L’origine deriva certamente da molto lontano. Il loro rapporto, con il conosciuto labirinto di Creta, è attestato da iscrizioni e raffigurazioni, come vedremo fra poco, invece è necessario di andare più lontano per ricercare l’origine storica dei labirinti.

Mircea Eliade afferma che la caverna preistorica ha avuto una nota funzione religiosa fin dal paleolitico, molte volte identificata a un labirinto o trasformata ritualmente in labirinto: „La caverna era il teatro delle iniziazioni e il luogo in cui si seppellivano i morti. A sua volta era assimilata al corpo della Terra Madre. Entrare in un labirinto o in una caverna equivaleva a un ritorno mistico alla madre; tale scopo perseguivano appunto sia i riti d’iniziazione sia i riti funebri“[5]. In alcuni miti e leggende popolari non europei si parla di labirinti che l’eroe deve percorrere per raggiungere un importante obiettivo. In una prima ipotesi i labirinti sono stati utilizzati nell’Antichità per proteggere le città e le abitazioni dalle influenze malefiche, come dichiara W. F. Jackson Knight nel suo libro Cumaean Gates[6] (1936), come vediamo nelle case greche arcaiche scoperte a Corinto. I muri esterni delle case ritrovate a Corinto, probabilmente hanno subito un’influenza micenea e, attraverso questa, cretese. W. F. Jackson Knight presenta i risultati delle sue ricerche che hanno come punto di partenza il sesto libro dell’Eneide[7], dove sono descritte le porte della caverna della Sibilla Cumana.

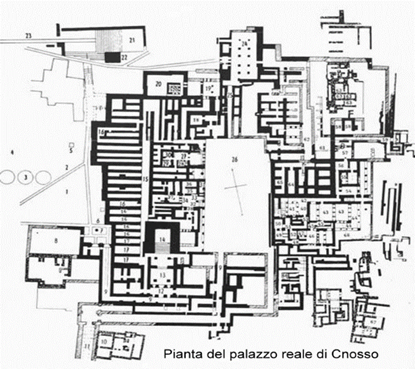

La storia del labirinto di Creta[8] appare all’inizio del II secolo a.C., nell’edificio chiamato il „Tempio di Cnosso“, un luogo denso di contenuti misterici. Dedalo è un personaggio della mitologia greca, grande architetto, scultore ed inventore, noto soprattutto per essere il realizzatore del famoso labirinto del Minotauro a Creta. La moglie del re Minosse, si accoppiò con il toro sacro inviato da Poseidone. Dall’unione nacque il Minotauro, che fu rinchiuso per ordine del re Minosse nel labirinto costruito da Dedalo[9]. Le porte di questo tempio hanno un vero valore simbolico di viaggio, legato ai ritti funerari e con una relazione fra il labirinto e la caverna. Altre testimonianze dei labirinti li troviamo incisi su alcune pietre megalitiche, come quella del Museo di Dublino[10].

Il labirinto designa la via verso il trascendente

Nelle chiese occidentali il simbolismo dei labirinti era disegnato sui pavimenti delle chiese a mosaici all’inizio della navata e si presentano ai fedeli non appena questi attraversano la porta d’ingresso. Un labirinto è costituito da una serie di cerchi e ottagoni concentrici, ha il centro come punto d’intersezione di due assi perpendicolari che segnano una croce visibile. Ciò che conta nella figura è il centro che si identifica al Centro del mondo, e al quale conducono le linee. Nel Medio Evo i labirinti si chiamavano „cammini di Gerusalemme“, città considerata il centro del mondo. Nel tardo Rinascimento gli artisti dei castelli avevano progettato grandi giardini con un complicato intreccio di viali ad andamento spezzato con siepi sempreverdi, attraverso i quali solo seguendo un dato percorso era possibile giungere al centro del disegno o uscire. Nella Chiesa Occidentale il percorso del labirinto sostituiva in alcuni casi il pellegrinaggio a Gerusalemme. A questa pratica erano collegate delle indulgenze, prova che essa era presa in seria considerazione[11]. Nelle cattedrali medievali, i labirinti erano intesi come pellegrinaggi a Gerusalemme. I pellegrini che non potevano recarsi in Terra Santa, potevano compiere nelle grandi cattedrali, come sostituto, il pellegrinaggio in memoria delle sofferenze di Gesù al Calvario. Per esempio, il fedele camminava inginocchiato in preghiera un percorso, come è il labirinto del pavimento della cattedrale di Chartes che ha un percorso da fare che si snoda per circa 200 metri[12].

Non si trattava di nient’altro che di ciò che viene definito „il viaggio al centro, è l’orientamento spirituale dell’essere“[13]. Il pellegrinaggio verso un centro consacrato, da una parte è lo sforzo dello spirito su sé stesso, aiuta l’uomo a trovare la propria interiorità, d’altra è una vittoria sullo spazio e sul tempo, perché il suo fine si identifica ritualmente al Centro supremo, a Dio, è un cammino verso la Gerusalemme celeste. Nel cammino verso il centro, il pellegrino ha bisogno di essere sostenuto da supporti esteriori, che aiutino le energie spirituali e mentali di concentrarsi su sé stesso. Per compiere questo passaggio, il ruolo delle sante icone e dei simboli è fondamentale, perché mettono in evidenza le persone della Trinità, intorno alle quali gravitano le schiere dei santi. Vedremo come nelle chiese moldave, dal portico fino al altare, il fedele percorre la „via della salvezza“. Il portale del pronao moldavo descrive nella pittura murale, in una successione armonica e storica, la Vergine Maria (Odigitria oppure la Vergine della Tenerezza), sopra il secondo portale della navata il Cristo Mandylion che ci guida, perché Lui è „La via e la verità“, nella cupola della chiesa il Cristo Pantokrator, e nella parte interna ed esterna est dell’Altare il luogo del sacrificio divino, della Presenza Divina sono i simboli dell’Eucaristia (l’agnello immolato, l’agnello della resurrezione oppure Gesù sulla patena).

I simboli geometrici del naos moldavo indicano il labirinto

L’antico labirinto pagano era un percorso da superare, una strada che aveva un tragitto piuttosto complicato, dove c’era il rischio di perdersi se non avevi una guida. Il modello del labirinto non cristiano sarà ripreso simbolicamente dalla architettura e dall’arte cristiana, però il percorso cristiano è caratterizzato da simmetria e armonia. Il messaggio simbolico della pittura murale non può essere descritto senza osservare il ruolo liturgico di questo spazio.

Abbiamo ricordato che il labirinto, tanto nell’antichità pagana quanto nel Medioevo cristiano, era un cammino da percorrere verso il centro. Anche nello spazio delle chiese cristiane bizantine si possono osservare simboli geometrici che indicano un percorso da seguire. Il labirinto moldavo ha due caratteristiche manifestazioni della creatività religiosa e artistica: l’uno era un motivo pavimentale usato nella chiesa medievale, l’altro era ed è il percorso lineare del pellegrino. Normalmente il pellegrino, quando entra in una chiesa ortodossa moldava, è invitato a percorrere una via che ha come finalità Cristo eucaristico.

All’inizio del percorso si entra nel portale del pronao, che descrive la raffigurazione in alto della Madre di Dio, considerata il passaggio d’ingresso nella chiesa, la Gerusalemme celeste, chiamata nei testi liturgici „la porta del cielo“. Le porte d’ingresso delle chiese analizzate in questo capitolo sono orientate da ovest a est. Il fedele che entra in una chiesa, percorre uno spazio lineare, cioè supera il portico, il pronao, la stanza dei sepolcri, il naos e si ferma sotto la cupola, dove in alto guarda l’icona di Cristo Pantocratore, che conduce ad est, verso all’altare, luogo del sacrificio eucaristico. Wilhelm Nyssen vede nell’orientamento della chiesa da ovest a est „una strada“ in sintonia con l’architettura dell’edificio ecclesiastico, gli affreschi della chiesa, „sono una scuola che ha lo scopo di coltivare la vita liturgica nell’uomo“[14]. L’Architettura e la pittura di Voroneț, con le forme geometriche adattate alla struttura del luogo sacro e utilizzate nell’arte moldava, sono una strada che da ovest a est converge verso il centro, e sono connesse all‘uomo pellegrino su questa terra verso il cielo[15].

La scena più importante che si osserva, dopo aver passato la prima porta del portico, dove di solito è rappresentata la Madre di Dio, è il Giudizio Universale, collocato sopra il portale del pronao, se esistono affreschi esterni. Le eccezioni a questa regola sono le chiese di Arbore, Râşca e Voroneţ, che hanno rotto la regola ermeneutica della pittura bizantina e hanno trovato altre soluzioni. Comunemente le porte (i portali) delle chiese affrescate completamente sono inquadrate dalla scena dell’Ultimo Giudizio e devono essere abbinate con le porte di fuoco del Giudizio Universale, e con la porta del naos.

Scendendo dal Giudizio, le figure geometriche rappresentate alla base del portico e del pronao simboleggiano il labirinto, come si vede a Humor e si interrompono all’ingresso della navata. Esse rientrano nel contesto del simbolismo liturgico che divide architettonicamente la chiesa in due. Il pronao è lo spazio antistante della chiesa e prepara il fedele al mistero della Santa Eucaristia, mentre il naos e in particolare l’altare, sono luoghi dove è celebrata la Santa Liturgia, il miracolo dell’incontro dell’uomo con Dio, partecipazione al mistero divino, l’unione dell’uomo con Cristo nella Santa Comunione.

La porta gotica della navata, chiamata il ponte, è il punto dove le figure geometriche del pronao, abbinate tra di loro, terminano. La porta è il passaggio che collega i due spazi, che rappresentano simbolicamente due mondi: il mondo visibile (il pronao) e il mondo invisibile (il naos) e questo percorso apre la strada per conquistare il paradiso celeste. I portici chiusi delle chiese, come a Probota, oppure i portici aperti, come vediamo a Moldovița o Humor, hanno il ruolo catechetico di introdurre il pellegrino cristiano nello spazio sacro, per mostrargli che all’inizio del suo percorso si trova nello spazio naturale, poi si trova nell’ambito preparatorio indicato dal naos. L’Altare è il punto culminante dove si celebra la Divina Eucaristica. Guardando la scena del Giudizio Universale dall’alto in basso, si nota che alla base della stessa stanza esistono diverse forme geometriche sul bordo del marciapiede, come a Humor. Alcuni disegni danno l’impressione di una corda attorcigliata, ma le linee che fiancheggiano questa corda vengono interrotte in modo intermittente.

I pittori non hanno confuso la corda attorcigliata con il labirinto e questo si vede al Monastero di Voroneț (1547). Dopo la pittura di Humor, il metropolita Grigorie Roșca aggiunge un’altra stanza alla chiesa di Voroneţ, chiesa costruita da Stefano il Grande. Nel pronao di questa chiesa c’è ancora una lapide funeraria posta sopra la tomba di Daniil Sihastru, sui cui è incorniciato sui quattro lati il motivo della corda attorcigliata[16] Dal punto di vista geometrico si tratta di un labirinto, che inizia nel portico, continua nel pronao e nelle tombe dei principi fondatori delle chiese, e scompare quando incontra la porta del naos. La mancanza dei simboli nella navata che prefigurano il labirinto, è sostituita dalla torre della cupola centrale della chiesa che rappresenta il regno celeste e conferisce a questo luogo il significato della „Nuova Gerusalemme“, nella quale i credenti entrano per partecipare alla Santa Eucaristia.

La presenza dei simboli geometrici nel naos e nel presbiterio e il loro significato

Abbiamo notato che i simboli geometrici che indicano la via sono interrotti in qualche punto del pronao, però riappaiono sotto la forma di altri simboli geometrici nella navata, con un significato teologico più profondo, nelle forme del quadrato, del cerchio, della stella a otto punte e del rombo. Questi elementi interrotti generano altri simboli e indicano il fatto che abbiamo a che fare con un parallelismo geometrico dal profondo significato teologico.

Dal quadrato ebraico e al cerchio cristiano bizantino. Il cerchio e il quadrato simboleggiano due aspetti fondamentali di Dio. Il cerchio esprime l’aspetto celeste, la divinità, perché non ha né inizio, né fine; invece il quadrato indica l’aspetto terrestre, la creazione, non tanto come opposto al celeste, ma in quanto creato. L’orientamento del quadrato nei quattro punti cardinali indica le quattro dimensioni terrestri. Il Tempio ebraico era quadrato, forma geometrica, che appartiene al tempo, mentre l’eternità è rappresentata dal cerchio[17]. Il quadrato è la perfezione del piano terrestre, invece il cerchio ha un significato universale celeste, simboleggiato dal globo e utilizzato nell’architettura nel mondo ortodosso. Sul piano dell’architettura, il cerchio ha preceduto la cupola[18]. In Oriente la costruzione a pianta centrale, con la cupola, simboleggia l’intero cosmo tra cielo e terra, creato da Dio e salvato da Cristo[19].

Questo è il motivo per cui nella tradizione cristiana bizantina, Cristo Pantocrator della gloria è spesso dipinto nel cerchio nella parte interna delle cupole, perché Lui è l’Infinito; invece la Vergine Playtèra è descritta nei catini absidali delle chiese, nella parte semicircolare. Con l’Incarnazione, il Verbo, facendosi uomo, prende corpo umano, unisce la Sua divinità all’umanità, unisce il cielo alla terra e inserisce nel cerchio una forma quadrata che corrisponde alla forma dell’uomo o, meglio, iscrive il quadrato nel cerchio della divinità. Con la Sua Resurrezione Cristo porta la Redenzione e sostituisce il quadrato ebraico, e del quadrato resta la croce[20]. Il cerchio rappresenta Dio e il cielo, invece il quadrato è un simbolo ctonio. Quest’ultima parola d’origine greca indica l’aspetto terrestre ed è associata agli aspetti materiali della creazione. Il quadrato con il suo orientamento quadridimensionale (N, S, E, V), indica i quattro punti cardinali, aspetti del tellurico. Nell’arte cristiana esiste la leggendaria quadratura del cerchio, cioè la trasformazione di un cerchio in un quadrato, mediante procedimenti geometrici, che simboleggia il desiderio di trasformare l’elemento celeste in uno terrestre, chiamato „coincidentia oppositorum“[21]. Per esempio, la citta di Gerusalemme nel periodo dei crociati era inquadrata in un cerchio, perché era associata alla Gerusalemme celeste.

Il monogramma Cristo, chiamato Chrismon[22], inscritto in un cerchio, si trova molto spesso tra le due lettere alfa e omega che simboleggiano il principio e la fine. La combinazione della croce, del monogramma e del cerchio definisce Cristo come sintesi spirituale dell’universo, „Lui è tutto, Lui è l’inizio, la fine e il mezzo atemporale, è il sole vittorioso e la Sua croce sostiene il cosmo e lo giudica“[23]. Il monogramma è anche il segno della vittoria dell’Imperatore Costantino contro Massenzio a Ponte Milvio. Lattanzio e Eusebio dei Cesarea affermano che Constatino dopo la visione in cui vede il segno della croce, lo mette sugli scudi dei soldati e sul suo stendardo.

La Rosa dei Venti. Dal quadrato appare la „Rosa dei Venti“, oppure „simbolo dei venti“, che è una stella con otto angoli. Questo simbolo cristiano, una stella a otto angoli iscritti in un cerchio appare nella camera dei sepolcri di Probota e una altra con dieci angoli sotto l’icona della Discesa all’Inferno ed indica la Risurrezione e la Parusia che avverrà nell’ottavo giorno divino, perché nel settimo giorno la storia sarà finita. Nella simbologia cristiana l’otto rappresenta l’unione dell’infinito (Dio) con il finito (uomo). Nel IV secolo il vescovo di Milano Ambrogio (circa 339-397) introdusse la forma dell’ottagono per i battisteri, per sottolineare il significato del battesimo. L’ottagono è quindi un simbolo di rinascita, di resurrezione, di avvicinamento alla perfezione. Plutarco (46-120 circa) l’aveva già segnalato: „L’otto, primo cubo di un numero pari e doppio del primo quadrato, bene esprime la potenza di Dio“[24].

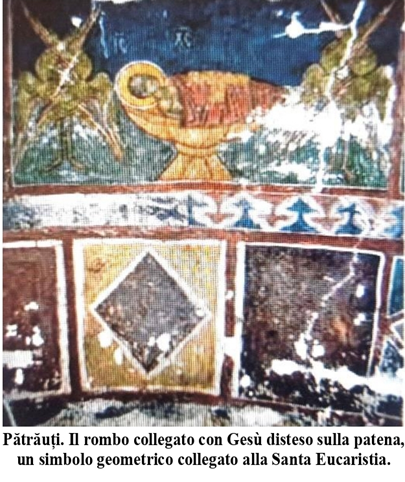

Il rombo. Dal quadrato e dal cerchio arriviamo al rombo che ha un profondo significato teologico ed è legato all’Eucaristia. Il quadrato significa il percorso della via terrestre verso il cielo, simbolizzato dal cerchio, simbolo della via celeste-spirituale, che si può realizzare con l’aiuto di Cristo che è la pietra angolare simbolizzato dal rombo. Il rombo è conosciuto nel Medio Evo come simbolo della pietra angolare, una figura geometrica dipinta due volte a Pătrăuți. Una volta sotto Gesù disteso sulla patena e la seconda volta sotto l’altarino sul quale si preparano il pane e il vino per il sacrificio Eucaristico. Ciò che dimostra che queste due rappresentazioni sono legate alla Santa Eucaristia, è il fatto che l’uso del rombo nell’iconografia degli affreschi moldavi non era disegnato accidentalmente per riempire lo spazio murale della chiesa, ma coscientemente per segnare geometricamente che Gesù è la pietra angolare dell’edificio ecclesiale[25]. Dal punto di vista teologico Cristo è chiamato spese volte la pietra angolare, come afferma il profeta Isaia: „Ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata: chi crede non si turberà“ (Is. 28, 16; Ier. 51, 26; Mc. 12, 10), poi il salmista dice: „La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo“ (Salmo 118 (117), 22).

L’immagine della pietra angolare viene spesso usata per indicare la persona di Gesù[26], come puntualizza il profeta Isaia. Questa pietra non è stata vista dagli ebrei, però si è manifestata meravigliosa, non solo perché è stata usata dai costruttori, ma anche ha legato le due pareti. Di quali pareti parliamo? Quella degli ebrei e dei pagani che credevano in Cristo. San Giovanni Crisostomo afferma: „Gesù Cristo è la pietra angolare, cioè ha congiunto i due popoli […] Esso è la pietra che forma l’angolo“[27].

Sviluppando geometricamente le figure analizzate, si può osservare che tutte hanno una caratteristica comune: il cerchio, il quadrato, il rombo o l’ottagono possono adattarsi alla croce di Cristo e nel loro posizionamento nei diversi luoghi parlano di Cristo. I simboli presentati, evidentemente anche altri che non sono stati ricordati, mostrano che i creatori dell’arte moldava erano molto creativi, conoscevano il significato teologico dei simboli geometrici e non li usavano casualmente o per imitazione.

Elementi ripresi dalla geometria ecclesiale nell’arte popolare romena

Vediamo che il labirinto è presente molto di frequente, con diffusione in tutte le culture del mondo e in vari contesti: nei disegni grafici, nella pittura bizantina, nell’arte occidentale, nell’arte moldava e nell’arte popolare romena. Nella pittura ortodossa moldava il percorso verso Cristo è indicato dai simboli ricordati, ma anche dalla corda attorcigliata. Quest’ultima è un „filo infrangibile“, composto da tre linee parallele unite tra di loro. Le immagini si trovano sui sarcofagi, sulle pietre funerarie, alle basi interne delle chiese e segnano „la via“ verso l’eternità. Il labirinto è un percorso più o meno complicato, che implica una sosta ed equivale a certi stati morali. Nel folklore romeno accanto al simbolo della corda ci sono anche i capelli intrecciati, chiamati nella tradizione popolare romena „cosița“[28]..

Dallo spazio ecclesiale, il rombo, il quadrato, le rosa dei venti e il cerchio sono ripresi nella maggior parte delle aree etno-folcloristiche della Romania. Così questi simboli compaiono anche nelle decorazioni popolari sulle porte delle case, dei cancelli, sulle finestre, sulle ciotole di ogni tipo, sugli oggetti scolpiti in legno, argilla, ferro e ossa, ma soprattutto sugli abiti e tessuti popolari, non come disegni particolari, ma quasi sempre come elementi complementari[29].

Il cerchio è ripreso anche nella danza popolare romena, chiamata „hora“, definita anche „il cerchio dinamico“[30], che imita il movimento del sole. Ha molteplici funzioni magico-simboliche, tra cui l’armonizzazione delle parti opposte. La hora si danza nei momenti decisivi della vita umana, al battesimo, al matrimonio, alle feste locali ed esprime la validità degli atti compiuti. Una volta partecipavano alle feste della comunità quasi tutte le persone, come segno di gioia e comunione su ciò che è stato compiuto. Per quanto riguarda il rombo, la maggior parte dei ricercatori concordano sul fatto che simboleggia, nell’arte ornamentale popolare, il sole[31], anche se ci sono altre interpretazioni. Alcuni commentatori sostengono che il rombo non è altro che il disegno speculare del triangolo, il simbolo della perfezione[32].

Il rovesciamento dell’antico labirinto nei videogiochi

Il labirinto da sempre mantiene un posto privilegiato nell’immaginario di tutti i popoli. A esso si sono ispirati cantori, poeti, architetti, pittori di tutti i tempi per rappresentare il percorso verso Dio. Non esiste civiltà che non sia confrontata con il labirinto e con la sfida di conoscenza che in esso racchiusa. Parliamo di una „idea“, di una forma primaria nella mente che indica il percorso dell’uomo sulla via della scoperta di sé. Nei tempi moderni l’antico labirinto è ripreso nel mondo dei giochi e diventa un elemento che sta alla base di tanti videogames degli anni ottanta e nei nostri tempi.

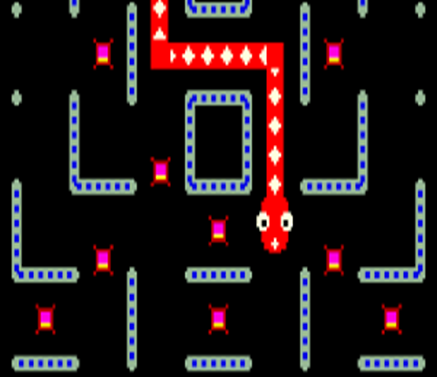

I programmi del computer si sviluppano in modo esponenziale trasportando la finzione dedaliforme[33] sullo schermo del PC. Assistiamo in questi anni a una vera scoperta del gioco: milioni di adolescenti passano ore e ore davanti ai videogame. È il sintomo di una nuova società che perde gradualmente lo spirito della comunione[34]. Negli anni ’80 appaiono i primi games, semplici, che descrivono la forma del labirinto. Uno tra i primi giochi computerizzati del dedalo è il celebre The Amazing Maze Game: un accattivante gioco che visto dall’alto è un labirinto bidimensionale. Nel 1980 nasce il padre di tutti i videogiochi: il PacMan, un personaggio tondo e giallo che viaggia in un labirinto. Dal modello del Pac derivano numerosi altri giochi labirintici bidimensionali, come il famoso Nibblercon (1982), il serpente rosso che deve muoversi nel labirinto e deve mangiare frutti colorati ed evitare la morte[35]. Per capire il significato estetico del labirinto è necessario guardare con attenzione il movimento del serpente. Le sinuose curve formate sulla terra da questo animale costituiscono la prima rappresentazione grafica del dedalo: l’attorcigliarsi del serpente è la prima spirale labirintica della storia. Troveremo la dea dei serpenti anche nel Tempio di Cnosso, la Grande Madre, alla base di un rituale di iniziazione ricco di significati legati alla terra e alle costellazioni[36]. Questo rettile velenoso che uccide è legato indissolubilmente alla terra, al tellurico ed è associato al male, come indica la Genesi. La Bibbia svela il carattere negativo della tentazione: un serpente che invita alla conoscenza e condanna il genere umano.

Altri esperimenti progettuali sorgono nel 1980-1985 con War of the Bags, Wizard of Wor con i suoi mostri invisibili, che proiettato nel futuro degli eroi spaziali combattenti, i warriors. Al giorno d’oggi tanti giovani passano settimane a esplorare il mondo del gioco per computer di Harry Potter, per trovare la strada verso il misterioso edificio e i terreni della Scuola di Hogwarts di stregoneria, per risolvere enigmi, pozioni magiche, misteri e lanciare incantesimi. L’ambiente virtuale di questo gioco, molto realistico, richiama alla mente una sorta di cattedrale/labirinto gotico. Guardando nelle camere virtuali illuminate dalla luce delle torce per lottare contro la magia del malvagio Lord Voldemort, in questo gioco vediamo come tale mondo sia molto simile a un tempio o chiesa. L’analisi neuro scientifica e l’impatto delle immagini dei giochi sul cervello dei giovani è molto complessa. Puntualizzando un parallelismo tra il labirinto antico e i giochi labirintici moderni, vediamo che il significato cristiano del labirinto nella pittura ha lo scopo di iniziare un percorso e di preparare il fedele alla vita futura. Metaforicamente, entrare in un labirinto vuol dire passare il tempo alla ricerca dell’uscita; significa il cammino della rinascita. La via della vita cristiana è indicata da alcuni simboli che hanno come finalità Cristo eucaristico, mentre il labirinto nei videogiochi moltiplica le strade, confonde la realtà con la finzione, amalgama boschi fitti che non permettono alla luce di illuminare. Nei percorsi dei giochi lo spirito non trova una finalità, ma vagabonda.

Quando entri in una chiesa moldava l’occhio e l’anima scoprono attraverso gli affreschi e le icone la storia di una nazione, trovano la pace e la calma, invece le immagini dei film o dei giochi computerizzati manipolano in modo sempre più raffinato il cervello e producono mutamenti nei processi di ricezione della realtà. Rilievi di questo genere assumono una importanza sempre maggiore, se teniamo conto del fatto che molte sono le caratteristiche della persona, presenti nella sua fragile infanzia. Dati medici mostrano che gli effetti di questi mezzi sono nocivi, perché le esperienze sensoriali intense diminuiscono la disposizione alla riflessione su di sé. L’età diventa decisiva, poiché la formazione dei processi neuronali e la configurazione delle aree cerebrali sono più rapidi durante l’infanzia[37]

I videogiochi sono uno strumento oggi estremamente diffuso, per cui tutto dipende dall’uso che ne faccio e per quanto tempo li utilizzo[38]. Sto sparando a caso a qualsiasi cosa che si muove? Sto seguendo una storia complessa e articolata? Dal punto di vista motorio, la ricerca avvia nel cervello i comportamenti esplorativi, come la ricerca del cibo. Esso è intensamente attivato per stati appetitivi: la fame, la sete e il desiderio di una sigaretta. Nel cervello l’attivazione del sistema è associata pure con i giochi, specialmente per i bambini coinvolti nelle „lotte e ruzzoloni“[39], e con alcune forme di aggressività, nota anche come aggressività „fredda“[40].Per questo è necessario che i molti labirinti descritti nei videogiochi violenti vengano studiati e progettati non solo pensando al profitto delle vendite ma anche agli effetti che avranno sulle menti di quanti li utilizzeranno. Ciascuna attività modella diversamente la mente, trasforma l’attività neuronale, modella il cervello e cambia il concetto di neuroplasticità.

Ho chiamato questo articolo „il rovesciamento del labirinto“, perché da una parte vediamo il senso storico, mistico, iniziatico, spirituale e artistico indicato dal labirinto nella pittura cristiana del Medioevo moldavo, dall’altra parte nei tempi recenti si osserva l’alterazione e i mutamenti del labirinto nei videogiochi, in un mondo pieno di violenza, aggressività, che crea molti problemi di dipendenza per un’intera generazione di giovani, con conseguenze irreversibili sul cervello umano e sulle future generazioni. La diffusione delle immagini nei video giochi, nelle foto digitali, Instagram, Facebook e Twitter è così grande che non abbiamo tempo di guardarli e non ci rendiamo conto di quanto prosperano. Grazie alla notevole nel produrre e diffondere immagini attraverso il mondo virtuale e alla capacità di attrazione che esse esercitano, i nuovi media hanno creato un mondo illusorio parallelo al mondo reale. L’icona nei suoi vari generi sacri ha una straordinaria potenza di trasmettere messaggi religiosi e di legare il visibile all’invisibile, di preservare la storia e la cultura. Il labirinto descritto nei videogiochi è una decomposizione delle immagini e una distorsione della realtà del mondo creato, perché manca la possibilità di guardare e di meditare, manca l’emozione che ne consegue[41].

Bibliografia

- Antonescu, Romulus, Dicționar de Simboluri și credințe tradiționale românești, Editura Tipo Moldova, Iași, 2016.

- Ayrton, Michael, Myth and the Creative Process, Wayne State University Press, Detroit, 2003.

- Biedermann, Hans, Enciclopedia dei simboli, Garzanti Editore, Milano, 1999.

- Chevalier, Jean e Gheerbrant, Alain, Dicționar de simboluri, mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere, vol. II, Editura Artemis, București, 1995.

- Davy, M. M., Il simbolismo medievale, traduzione di Barbara Pavarotti, Edizioni Mediterranee, Roma, 1999.

- Eliade, Mircea e Culianu,Petre, Dicționar al Religiilor, traducere de Cezar Baltag, Editura Humanitas, București, 1993.

- Eliade, Mircea, Miti, sogni e misteri, traduzione dal francese di Giovanni Cantoni, Editori Rusconi Libri, Milano, 1990.

- Feuillet, Michel, Lessico dei Simboli Cristiani, traduzione dal francese di Livia Pietrantoni, Edizioni Arkeios, Roma, 2007.

- Franck, Nicolas, Antrenaţi-vă şi protejaţi-vă creierul. Mai multă vitalitate cerebrală, traduzione dal francese di Adriana Steriopol, Editura Trei, Bucureşti, 2014.

- Guénon, René, Symbol of sacred science, translator Henry D. Fohr, Editor Sophia Perennis, Hillsdale NY, 2004.

- Hani, Jean, Il simbolismo del tempio cristiano, Edizioni Arkeios, Roma, 1996.

- Heinz-Mohr, Gerd, Lessico di iconografia cristiana, traduzione dal tedesco di Michele Fiorillo e Lina Montessori, Istituto Propaganda Libreria, Milano.

- Herea, Gabriel, Pelerinaj în spațiul sacru bucovinean, Editura Patmos, Cluj, 2010.

- Ioan Gură de Aur, Sfântul, Omilii la Psalmi, (Salmo 117, 5), traducere din limba greacă veche de Laura Enache, Editura Doxologia, Iaşi, 2011.

- Knight, W. F. Jackson, Cumaean Gates. A Reference of the Sixth Aeneid to the Initiation Pattern, Basil Blackwell, Oxford, 1936.

- Ladner, Gerhard B., Il Simbolismo paleocristiano, Dio, Cosmo, Uomo, traduzione dal tedesco di Livia Giordano, Martina Ingendaay, Valentina Morana, Erika Tonso, Editoriale Jaca Book, Milano, 2008.

- Larchet, Jean Claude, Captivi în internet, Editura Sofia, București, 2016.

- Nyssen, Wilhelm, Pământ cântând în imagini, frescele exterioare ale mănăstirilor din Moldova, traducere de pr. prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1978.

- Oișteanu, Andrei, Motive și semnificații mito-simbolice în cultura tradițională românească, Editura Minerva, București, 1989.

- Petrescu, Paul, Motive decorative celebre,Editura Minerva, București, 1971.

- Sala, Nicoletta, Cappellata, Gabriele, Viaggio matematico nell’arte e nell’architettura, Milano, 2003.

- Sambo,Marco Maria, Labirinti, da Cnosso ai videogames, Alberto Castelvecchio Editore, Roma, 2004.

- Tafrali, Oreste, Manual de Istoria Artelor, vol. I, Editura Cartea Românească, București, 1928.

- Turnbull, Mark Solms Oliver, Il cervello e il mondo interno – Introduzione alle neuroscienze dell’esperienza soggettiva, traduzione di Andrea Clarici, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004.

[1] Sorin Ullea, Încheierea cronologiei picturii moldoveneşti secolele XV-XVI, cu datarea ansamblurilor de la Părhăuţi şi Arbure, Editura Muşatinia, Roman, 2012, pp. 17-20.

[2] In romeno si chiama Bessarabia, in realtà è lo stesso territorio moldavo (romeno) nella parte Est.

[3] Dopo la Seconda Guerra mondiale, il territorio moldavo è stato diviso in due, la zona nord fu offerta come regalo di guerra all’Ucraina e la parte est (Bessarabia) è diventata territorio dell’Unione Sovietica.

[4] Apud nota 5, Wilhelm Nyssen, Pământ cântând în imagini, frescele exterioare ale mănăstirilor din Moldova, traducere de pr. prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1978, p. 188; Wilhelm Nyssen, Lichter des Heils inmitten der Erde. Aussenfreske der Moldauklöster in Rumänien, Bildkartenmappe, Köln, 1973; Wilhelm Nyssen, Luci di salvezza in mezzo alla terra. Affreschi esterni dei Monasteri Moldavi in Romania.

[5] Mircea Eliade, Miti, sogni e misteri, traduzione dal francese di Giovanni Cantoni, Editori Rusconi Libri, Milano, 1990, pp. 145-146.

[6] W. F. Jackson Knight, Cumaean Gates. A Reference of the Sixth Aeneid to the Initiation Pattern, Basil Blackwell, Oxford, 1936; René Guénon, Symbol of sacred science, translator Henry D. Fohr, Editor Sophia Perennis, Hillsdale NY, 2004, p. 129.

[7] Michael Ayrton, Myth and the Creative Process, Wayne State University Press, Detroit, 2003, p. 111.

[8] Il labirinto è stato costruito dal re Minosse sull’isola di Creta, vicino al palazzo reale di Cnosso, per riuscire ad imprigionare il Minotauro, suo figliastro. Questo palazzo era un edificio complesso sul piano architettonico e aveva molte difficoltà nel percorso. Mircea Eliade e Petre Culianu, Dicționar al Religiilor, traducere de Cezar Baltag, Editura Humanitas, București, 1993, pp. 159-160; Oreste Tafrali, Manual de Istoria Artelor, vol. I, Editura Cartea Românească, București, 1928, pp. 122-123.

[9] Andrei Oișteanu, Motive și semnificații mito-simbolice în cultura tradițională românească, Editura Minerva, București, 1989, pp. 260-300.

[10] Jean Hani, Il simbolismo del tempio cristiano, Edizioni Arkeios, Roma, 1996, p. 106.

[11] Ibidem, p. 109.

[12] Hans Biedermann, Enciclopedia dei simboli, Garzanti Editore, Milano, 1999, pp. 259-260; Gerd Heinz-Mohr, Lessico di iconografia cristiana, traduzione dal tedesco di Michele Fiorillo e Lina Montessori, Istituto Propaganda Libreria, Milano, 1984, pp. 192-193.

[13] Jean Hani, Il simbolismo del tempio…, p. 110.

[14] Wilhelm Nyssen, Pământ cântând în imagini, frescele exterioare…, p. 30.

[15] Ibidem, p. 31.

[16] Gabriel Herea, Pelerinaj în spațiul sacru bucovinean, Editura Patmos, Cluj, 2010, p. 25.

[17] M. M. Davy, Il simbolismo medievale, traduzione di Barbara Pavarotti, Edizioni Mediterranee, Roma, 1999, p. 195.

[18] Ibidem, p. 195.

[19] Gerhard B. Ladner, Il Simbolismo paleocristiano, Dio, Cosmo, Uomo, traduzione dal tedesco di Livia Giordano, Martina Ingendaay, Valentina Morana, Erika Tonso, Editoriale Jaca Book, Milano, 2008, p. 280.

[20] M. M. Davy, Il simbolismo medievale…, p. 196.

[21] Hans Biedermann, Enciclopedia dei simboli…, p. 422.

[22] Il Crismon formato da due grandi lettere greche sovrapposte ovvero alla „χ“ e „ρ“, iniziali della parola Χριστός (Hristòs-Cristo), appellativo di Gesù è accompagnato dalle due lettere greche „α“ e „ω“ (alfa e omega), prima e ultima dell’alfabeto greco. Nell’Apocalisse di San Giovanni si leggono le parole di Cristo: „Io sono l’alfa e l’omega“, dice il Signore Dio, „colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente“ (Ap. 1, 8).

[23] Michel Feuillet, Lessico dei Simboli Cristiani, traduzione dal francese di Livia Pietrantoni, Edizioni Arkeios, Roma, 2007, p. 72.

[24] Nicoletta Sala, Gabriele Cappellata, Viaggio matematico nell’arte e nell’architettura, Milano, 2003, p. 37.

[25] Gabriel Herea, Pelerinaj în spațiul sacru bucovinean…, p. 33.

[26] Il Vecchio Testamento, Il Libro di Isaia, vol. VII, introduzione generale ai profeti, commentato da Giuseppe Giotti, O.P, Torino, 1942, p. 280.

[27] Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Psalmi, (Salmo 117, 5), traducere din limba greacă veche de Laura Enache, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, pp. 500-501.

[28] Chevalier Jean, Gheerbrant Alain, Dicționar de simboluri, mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere, vol. II, Editura Artemis, București, 1995, p. 193.

[29] Petrescu Paul, Motive decorative celebre,Editura Minerva, București, 1971, p. 49.

[30] Romulus Antonescu, Dicționar de Simboluri și credințe tradiționale românești, Editura Tipo Moldova, Iași, 2016, p. 294.

[31] Ibidem, p. 363.

[32] Chevalier Jean, Gheerbrant Alain, Dicționar de simboluri…, p. 574.

[33] Dedalo è il personaggio della mitologia greca, il creatore del famoso labirinto del Minotauro a Creta.

[34] Marco Maria Sambo, Labirinti, da Cnosso ai videogames, Alberto Castelvecchio Editore, Roma, 2004, p. 345.

[35] Ibidem, p. 350.

[36] Ibidem, pp. 13-14.

[37] Nicolas Franck, Antrenaţi-vă şi protejaţi-vă creierul. Mai multă vitalitate cerebrală, traduzione dal francese di Adriana Steriopol, Editura Trei, Bucureşti, 2014, pp. 27-29.

[38] Sto rivivendo un periodo storico cercando di comprendere meglio come sono andate le cose? Nel cervello vi sarebbero quattro principali „sistemi di comando” delle emozioni di base, secondo la nomenclatura impiegata da Panksepp (1998): sistema della „ricerca“ (seeking), della „rabbia“ (rage), della „paura“ (fear), del „panico“ (panic). Il sistema di ricerca (seeking) può essere anche associato ai termini „curiosità“, „interesse“, „aspettativa“ e fornisce un’attivazione e un’energia che stimola il nostro interesse per il mondo che sta intorno a noi.

[39] Mark Solms Oliver a Turnbull, Il cervello e il mondo interno – Introduzione alle neuroscienze dell’esperienza soggettiva, traduzione di Andrea Clarici, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004, p. 132.

[40] Ibidem, p. 133.

[41] Jean Claude Larchet, Captivi în internet, Editura Sofia, București, 2016, pp. 191-192.